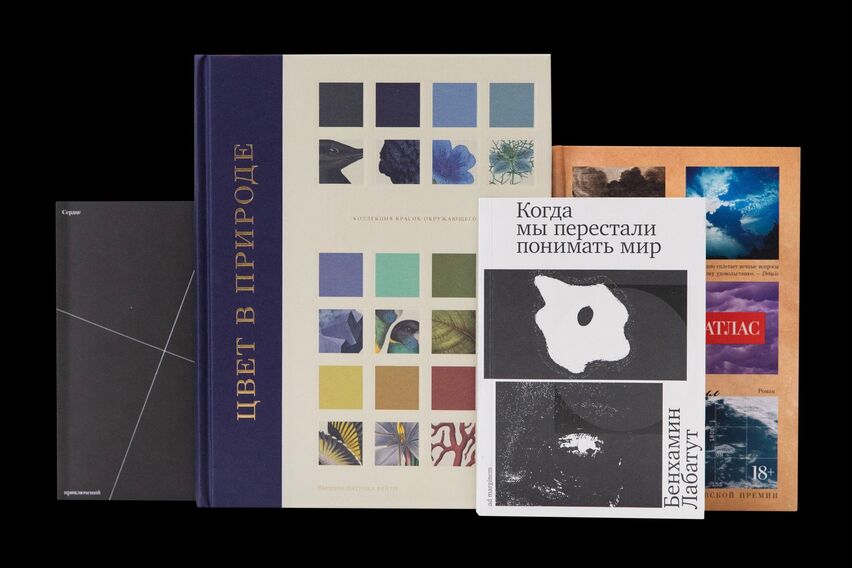

Книжная коллекция от авторов инсталляции «Зазор влияния» на выставке «Индекс подобия» о погоде и способах ее описания.

Зазор влияния.

Книжная коллекция

- Возрастные ограничения

- 18+

Фото: Гоша Бергал

Создание проекта «Зазор влияния» — это полгода разговоров о погоде. С одной стороны, «полгода» звучит как абсурдно много, потому что разговоры о погоде славятся своей пустотой. С другой — звучит как ничтожно мало, потому что о погоде мы говорим каждый день, а стало быть, у любого взрослого стаж подобных бесед исчисляется десятилетиями. В мире литературы же, понятное дело, о метеорологических явлениях пишут с тех пор, как в принципе пишут.

В книжную подборку вошли произведения, авторы которых жили в разные века, но были одинаково заворожены погодными явлениями.

Подробнее о книгах, легших в основу инсталляции «Зазор влияния», вы можете узнать из эссе «Зазор влияния. Источники».

Составители

Женя Гаврилов — художник, музыкант.

Женя Чайка — независимый куратор, исследователь, автор текстов.

Анна Каван. «Лед»

Окутывающий холод апокалипсиса, который лишает надежды не только всю планету, но и любовь главного героя, прекрасно обжился в полузабытом романе Анны Каван. Емкая история о том, как с исчезновением дистанции теряется и возможность наблюдения: с тех пор, как корабли скованы льдом, моряки уже не видят его, чувствуя, как он прорастает в легких и затрудняет дыхание.

Дэвид Митчелл. «Облачный атлас»

Художественная литература из нашего списка содержит не только красивые формулы описаний погоды, но дает и другие подсказки к пониманию инсталляции. Так, роман Дэвида Митчелла мы читаем через призму преемственности наблюдений — ее же мы использовали при создании художественной работы. Герои нескольких сюжетных линий романа Митчелла живут в разных временных промежутках — начиная с середины XIX века и вплоть до будущего, наступившего после конца света. Их истории соединяются под обложкой одного дневника. В работе «Зазор влияния» также рассмотрены разные эпохи: от доисторической до будущего.

Эрнст Юнгер. «Сицилийское письмо лунному человеку»

В этом поэтичном эссе-прощании Юнгер изящно смешивает не только то, что есть в мире, и то, что мы можем о нем узнать, но и повествует о взглядах, которые мы обращаем на Луну, Землю и себя. Писатель замечает: «Окаменелости минувших эпох наслаиваются друг на друга. Геология человеческой души — отдельная отрасль научного знания».

Джон Рескин. «Этика пыли. 10 лекций маленьким домохозяйкам об элементах кристаллизации»

Потрясающее произведение, основанное на реальных разговорах, в которых в любой момент может быть объявлен перерыв, потому что «все без исключения подвергают слюду философскому исследованию». Но, пожалуй, даже не это оказывается самым захватывающим — а рассуждения о том, можно ли считать кристаллы живыми. В самом деле, почему бы им не быть живыми, ведь очевидно, что они растут, и делают это каждый по-своему.

Чарльз Дарвин. «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле „Бигль“»

За мыслями о росте и изменениях можно обратиться к одному из наиболее авторитетных ученых в этом вопросе — Чарльзу Дарвину. Конечно, важны были не столько его выводы, сколько наблюдения и то, как исследователь фиксировал их в этом умеренно детальном дневнике.

Карл Раймунд Поппер. «Логика и рост научного знания»

Поппер — один из ключевых методологов научного знания. Его наследие обширно, и нет ни одного философа науки, на которого бы не повлиял Поппер. «Логика и рост научного знания» — центральная работа ученого. Для нас важно, что мыслитель вовсе не говорит о наблюдении. Он сразу переходит к эксперименту. Таким образом, мы оказываемся лицом к лицу с таким утверждением: любое наблюдение, проведенное сквозь призму конкретной теории или же сделанное с помощью приборов, — уже эксперимент.

Иоганн Кеплер. «О шестиугольных снежинках»

Немецкий астроном Иоганн Кеплер еще в 1611 году написал трактат о форме снежинок, посвятив его своему покровителю Иоганну Матвею Вакеру фон Вакенфельсу. Кеплер объяснил это так: что можно подарить тому, у кого все есть? Ничто. А что есть снежинки как не шестиугольное ничто?

Леонардо да Винчи. «Трактат о живописи»

Леонардо да Винчи рассуждает о дереве как материале в заметках, составивших «Трактат о живописи». Значимость труда не только в том, что Леонардо популярно объяснил живописцам, что для досок надо брать часть дерева, которая была обращена на север, поскольку там скапливается меньше влаги — картины меньше рассыхаются с годами. Гораздо важнее, что мастер чрезвычайно подробно изучил структуру деревьев — чтобы писать на них и чтобы писать их. Кажется, глядя на основу будущей картины, Леонардо мог сказать, через какие климатические бури пришлось пройти растению, которым она когда-то была. Недаром считается, что да Винчи стоит у истоков дендрохронологии как метода ретроспективного наблюдения за погодой.

Фердинанд де Соссюр. «Курс общей лингвистики»

Любому гуманитарию известен Фердинанд де Соссюр и его «Курс общей лингвистики». Как знать, может, один из базовых принципов семиотики, провозглашающий произвольность связи между означающим и означаемым, был вдохновлен разглядыванием неопубликованных сочинений прадеда — геолога, ботаника и альпиниста Ораса Бенедикта де Соссюра, пытавшегося измерить и каталогизировать цвет неба. В самом деле, знание, что цвет нашего сегодняшнего неба можно обозначить цифрой «7», освобождает от мыслей об обязательных связях и поисках символизма.