Темы представленных книг — история советского авангарда, роль документа в археологии и искусстве, связь общества и природной среды — подчеркивают значимость встречи научного взгляда и воображения, что позволяет соединить настоящее с реконструируемым прошлым и проектируемым будущим.

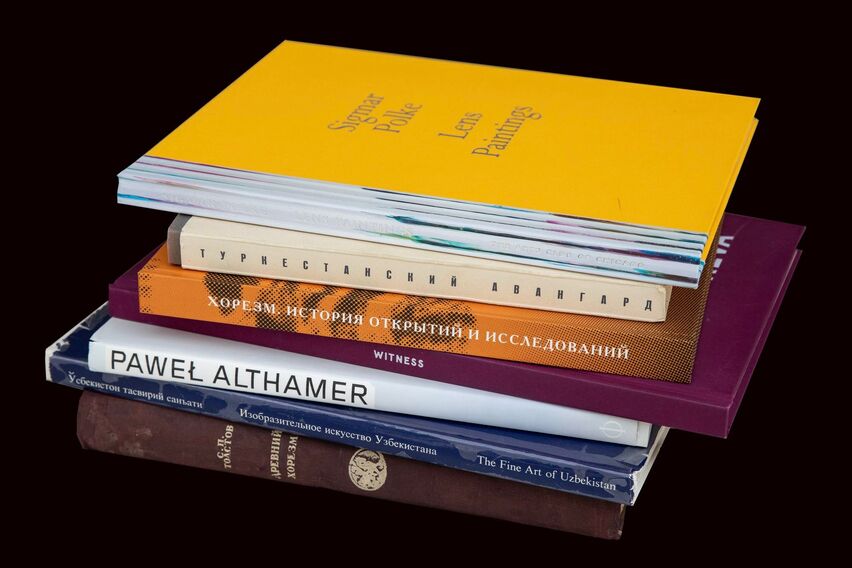

Не слитно, не раздельно. Книжная коллекция

- Дата:

- с

31 июл 2025

- Возрастные ограничения

- 18+

Фото: Вадим Штэйн

Думать, как археолог

Археология на выставке предстает как особый способ мышления, позволяющий распознавать в найденных артефактах следы воздействия самых разных процессов — культурных, природных, экономических и климатических.

Так, вплоть до Нового времени руины построек далекого прошлого воспринимались скорее не как объекты памяти, а как источник строительных материалов. Владислав Дегтярев, культуролог и историк искусства, в книге «Память и забвение руин» отводит руинам роль философского инструмента, который помогает переосмыслить привычные противопоставления прошлого и настоящего, природного и культурного, цельного и фрагментарного. Промежуточное положение руин между забвением и памятью делает их особенно ценными для анализа культурных разрывов и современных представлений об историческом наследии.

В свою очередь, труд Сергея Толстова «Древний Хорезм» 1948 года, ставший итогом почти тридцатилетней экспедиции, ввел древнейшую цивилизацию Средней Азии в мировой культурный контекст, где она заняла место рядом с Грецией и Египтом. Эта работа не только открыла неизвестный пласт истории, но и сформировала целое научное направление. Издание, богато иллюстрированное картами и зарисовками, отличает яркий авторский стиль, который лучше всего передает следующая метафора: «Перед нами лежала книга мертвого Хорезма, написанная не чернилами, но кирпичом, обломками керамики... книга, которую еще предстояло научиться читать».

Начало традиции «смотреть на мир сверху» положила самая знаменитая из древнейших карт, высеченная на скале в долине Камоника более двух с половиной тысяч лет назад. В книге «Театр мира. История картографии» Томас Рейнертсен Берг превращает историю географических карт в рассказ о человеческой изобретательности, показательных ошибках и неистощимой фантазии. Карты неотделимы не только от технологий, но и от экономики, маркетинговых инструментов, искусства, мировоззрения и амбиций создававших их обществ. А современные цифровые карты изменили не только навигацию, но даже само представление о планете, приватности и контроле над данными.

О взаимном влиянии природы, ландшафта и истории Индии пишет Патрик Чакрабарти в книге «Письмена природы». Автор показывает, как представления о земле, топографии и катастрофах могут формировать национальную идентичность и самосознание. Научная и литературная манера исследователя позволяет обнаружить в природе своеобразный архив текстов: скалы, линия горизонта, даже пустынные местности несут на себе отпечаток полузабытых событий, определяющих между тем коллективную память.

В книге Андреа Баллестеро A Future History of Water вода предстает критическим фактором формирования цивилизаций и их будущего. Баллестеро подчеркивает: история воды — это всегда и мечта о техническом всемогуществе, и драма необратимых потерь. В работе переплетаются наука, культура и экономика, но в центре анализа неизменно остается вопрос о том, как переосмыслить отношения человека с важнейшим для него ресурсом, чтобы разорвать порочный круг, где модернизация и экологическая катастрофа нередко идут рука об руку.

Искусство читать и наблюдать

В безбарьерном пространстве выставки соседствуют художественные произведения и археологические находки, что подчеркивает их взаимное влияние друг на друга. Современные художники нередко заимствуют археологический подход, извлекая образы и значения из разрозненных, фрагментарных знаний о реальности.

В книге «Оптика документальности» Татьяна Миронова анализирует, как авторы при работе с архивами, найденными изображениями и личными историями проблематизируют само понятие подлинности. Художники создают произведения на стыке факта и вымысла, распуская идеологические, технические и эстетические «швы» документа как целостной на первый взгляд единицы. Таким образом, фокус смещается с самого события на динамичный и противоречивый процесс интерпретации, в котором пробелы и умолчания оказываются не менее значимыми, чем факты.

Художница Александра Сухарева, чья работа представлена на выставке, в книге «Свидетель» описывает один из своих предыдущих проектов о времени. В работе наблюдение за пришедшей в упадок подмосковной усадьбой Гребнево трансформируется в размышление о памяти и случайностях, связывающих людей и места. Два оставленных в руинах серебряных зеркала превращаются в «свидетелей» пространства, а события их неожиданных исчезновений и последующих обнаружений включаются в корпус памяти самой локации и заново формируют ее историю.

Из книги Милицы Земской «Время в песках» можно узнать об участии автора в Хорезмской экспедиции и том, как исследование кардинально изменило человеческую судьбу, связав ее с культурой и искусством региона. «Средняя Азия вернула меня к жизни после ленинградской блокады, — вспоминала писательница. — Всегда я чувствовала себя в долгу перед нею».

Исследования Яффы Ассулин Russian Avant-Garde: The Savitsky Hidden Collection of the Nukus Museum, 1900–1930 и Avant-Garde Orientalists: Tribute to Igor Savitsky посвящены коллекции произведений искусства Игоря Савицкого — советского художника и искусствоведа, который и был участником Хорезмской экспедиции, увлекался реконструкцией древней керамики, а затем стал спасителем многих произведений советского авангарда. В 1966 году по инициативе энтузиаста в Нукусе был основан Государственный музей искусств Каракалпакской АССР, где собрана одна из крупнейших в мире коллекций «неофициального» искусства. Савицкий нередко пополнял ее за счет собственных средств, скрывая имена художников в документах. Книги Ассулин демонстрируют, как старания одного человека помогли сохранить драгоценности двух пластов мирового культурного наследия: древнего Хорезма и художественного авангарда.

Сразу несколько изданий последовательно описывают процессы глубоких трансформаций Центральной Азии на примере ее архитектуры и природы. Книга «Десять махаллей» посвящена традиционным для городов Центральной Азии кварталам, функционирующим как локальные общины, — показана их роль как уникальных явлений с точки зрения застройки, обычаев и отношений между людьми. Альбом Soviet Asia: Soviet Modernist Architecture in Central Asia представляет собой каталог фотографий модернистской архитектуры в странах бывшего СССР, ставшей символом социального преобразования региона в XX веке. Фотопроект художников Тайо Онорато и Нико Кребса Continental Drift — визуальный дневник, документирующий путешествие из Швейцарии в Улан-Батор. Авторы составили серию фотографий, на которых реальность сложно отличить от фантазии: загадочные пейзажи, знаки различных культур и их традиций.

Выставка «Не слитно, не раздельно» следует логике археологического анализа, где фрагментированность материала требует мысленного достраивания и пересборки. В свою очередь, книга Гастона Башляра «Поэтика пространства» предлагает схожую оптику для изучения самого близкого и привычного нам места — жилого дома. Для Башляра каждое помещение — от чердака до подвала, даже большой шкаф или лестничный пролет — выступает деталями общей картины, наполненной воспоминаниями и фантазмами. Философия, поэзия, феноменология и искусство становятся инструментами исследователя, который превращает дом в особый эмоциональный ландшафт, а каждого из нас — в археолога собственной памяти.