Конец фильма как ключ к пониманию мира в новой кинопрограмме Дома культуры «

Конец фильма как ключ к пониманию мира в новой кинопрограмме Дома культуры «

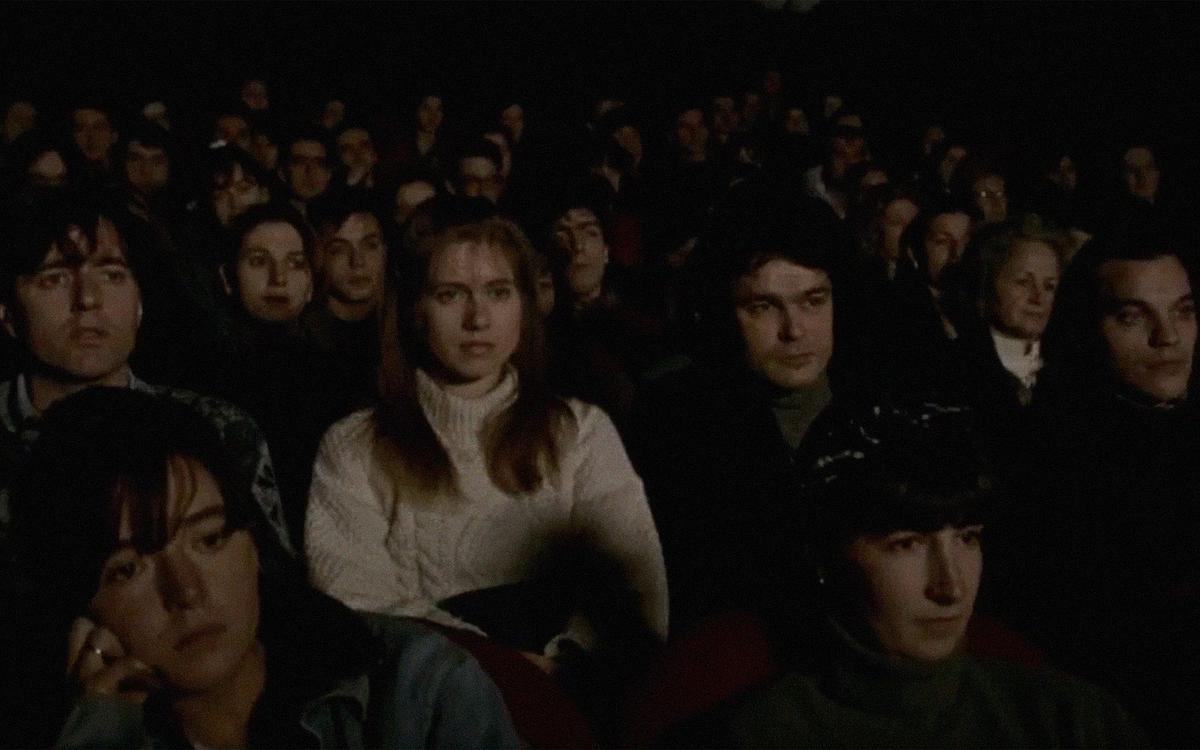

Что происходит со зрителем, когда история, рассказанная в ленте, завершается и на черном экране появляется надпись «Конец фильма» — или, как чаще бывает сегодня, титры без предупреждения начинают свой мерный ход? С какими чувствами и мыслями публика возвращается к самой себе, отрывая взгляд от экрана? Почему развязка порой производит столь сильный эффект, что не отпускает и после сеанса? Почему интернет полнится ответами на бессчетные поисковые запросы а-ля «какой смысл финала» той или иной картины?

Все дело в том, что концовка вовсе не означает конца.

— Зигфрид Кракауэр, «Теория кино. Реабилитация физической реальности»

Конечно, все элементы структуры и формального решения фильма по-своему важны, но, кажется, именно финал обладает над нами особенной властью. Кинематограф по природе своей искусство монтажное — а значит, искусство разрыва. В монтажных склейках, каким бы ни было их предназначение — сменить ракурс или проскочить целый временной пласт в повествовании, — прячется стоящая за воображаемым миром реальность во всей полноте своих повторов, парадоксов и неопределенностей, неразрешимых тайн и бессмысленных событий, непреодолимых расстояний и нереализованных желаний. Финал — последняя, ультимативная монтажная склейка любого фильма, обрушивающая зрителя прямиком в этот зазор между фантазией экрана и реальностью бытия.

Феномену кинематографической развязки посвящали работы такие мыслители, как Ален Бадью, Славой Жижек и Жиль Делёз. Каждый из них по-своему пытался вскрыть природу того странного, одновременно возвышенного, удовлетворенного и растерянного состояния, в которое может погрузить концовка изобретательного — а нередко и проходного — фильма. Их идеи разнообразны и часто противоречат друг другу, но их объединяет убежденность в особой символической роли финала, о каком бы кино ни шла речь — жанровых голливудских хитах или авторских шедеврах.

В самом деле, развязка никогда не является просто развязкой, разрешением для аудитории завершить диалог с фильмом и как ни в чем не бывало вернуться к прежней жизни. Даже предсказуемый хеппи-энд коммерческого кино не бывает однозначным: за ним скрывается желание людей хоть на мгновение поверить, что можно обмануть судьбу или обрести взаимную любовь, найти предназначение в жизни или надежду на лучшее будущее. Такие фильмы и такие концовки, как считал немецкий теоретик кино Зигфрид Кракауэр, отражают подсознательную мечту о неуязвимости — однако иллюзорность, хрупкость этой фантазии разоблачает сама себя. В авторском же кино неожиданные сюжетные повороты, открытые финалы и внезапные отражения начала картины позволяют создателям (а вместе с ними — и зрителям) отрешиться от сказочных чар, чтобы яснее увидеть природу самой жизни.

По мысли Кракауэра, именно финал дает зрителю возможность начать полноценную рефлексию увиденного. Этот поиск смысла кино, за которым, конечно, кроется поиск смысла жизни, обречен никогда не быть удовлетворенным полностью, всегда ограничен рамками личного опыта, особенностями персонального восприятия и культурных кодов. Но в самой возможности такого поиска и кроется подлинное предназначение финала любой картины. Это подтверждают классические и современные ленты из новой кинопрограммы Дома культуры, демонстрирующие самые разные варианты развязок — от волшебных хеппи-эндов до переворотов реальности с ног на голову.

Любой финал напоминает нам о том, что сами категории завершенности или, напротив, бесконечности не то чтобы безусловны. А обнаруживая себя перед титром «Конец фильма» в постепенно рассеивающейся темноте кинозала, каждый из нас вправе бросить этой конечности вызов и отправиться на следующий сеанс, в котором все повторится — и все будет по-новому.