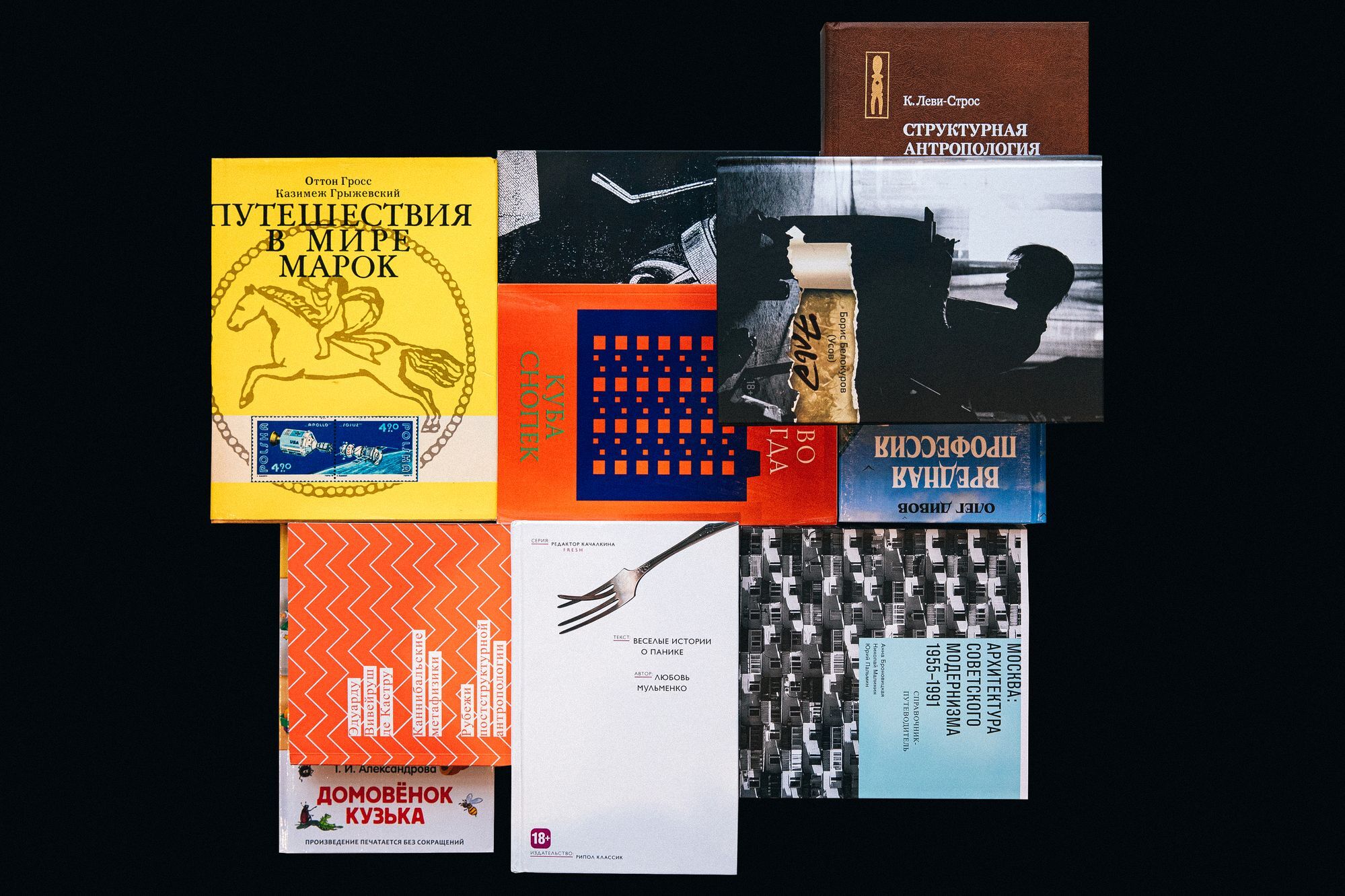

Книги, с помощью которых можно проследить замысел и маршрут исследования Беляево и Коньково, построенного на основе бесед, прогулок и встреч со свидетелями истории района.

«Огненный остров Коньково». Рекомендации Натальи Смолянской. Книжная коллекция

- Дата:

- с

27 апр 2025

- Возрастные ограничения

- 18+

Фото: Аня Тодич

Настоящая книжная коллекция — часть проекта «Нарисуем — будем жить», и на первый взгляд она может показаться эклектичной. Однако все книги, вошедшие в подборку, необходимы, чтобы ответить на один важный вопрос: «Как в городском районе, исторически объединившем местных жителей, студентов крупных университетов и исследователей из разных стран мира, найти точку соприкосновения, возможности для общения, культурного обмена?»

Составитель

Наталья Смолянская — художник, куратор и философ искусства. Занимается проблемами институциональной критики, роли авангарда в эпоху «преодоления искусства» и вопросами актуализации искусства в современной жизни. Работает в области инсталляции, видео, авторской книги, живописи, графики и фотообъектов, танцевального перформанса.

Дар

Этот мотив выстраивается благодаря желанию устранить оппозицию между «нашим», местным жителем, и чужим, приехавшим издалека. В антропологии эта проблема рассматривается через процедуру дарения, или «дара».

Изучая архаические сообщества, Клод Леви-Стросс в книге «Структурная антропология» рассказывает о понятии взаимности и создает модель, которую можно применить к современности. Эта книга помогает понять, как искать контакт с «иным», «другим», иностранцем, который оказался в будничной повседневности московского района Беляево—Коньково. Символическая функция «дара» может работать и в случае жителей иных стран, и «аборигенов» Беляево.

В книге ученика Леви-Стросса, антрополога Филиппа Дескола, «По ту сторону природы и культуры» «дар» отделяется от обмена: первый не требует ответного жеста. Дескола выделяет три типа взаимоотношений — дар, обмен и хищничество. Анализируя схему отношений взаимности в качестве интеграционной для различных обществ, ученый показывает многообразие мира, где европейский тип репрезентации действительности — лишь один из многих.

Позицию Дескола во многом разделяет и Эдуарду Вивейруш де Кастру. В книге «Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии» он выступает против разделения на «культуру» и «дикость», считая их признаками колониальной оптики. Де Кастру возвращается и к структурному анализу Леви-Стросса, но он также предлагает «мыслить туземную мысль», где хищничество как один из типов взаимности отражает «становление-другим». Таким образом, фигура «каннибала» позволяет уйти от экзотизации и создать новую топонимику.

В конце XIX века русский ученый Николай Миклухо-Маклай решил доказать, что между жителями берега Папуа и европейцами нет кардинальных антропологический отличий. В книге «Человек с Луны» опубликованы его дневники и письма, в которых описывается быт местных жителей, где можно найти те виды взаимности, о которых позже напишут современные антропологи.

Именем исследователя названа основная улица, по которой от станции метро «Беляево» мимо кинотеатра «Витязь» — так назывался корабль, на котором плавал Миклухо-Маклай, — до кампуса РУДН ходят иностранные студенты.

Методология. Картография и прогулка

Оптика исследования проекта основывалась на работе с картой, понимаемой как диспозитив, инструментарий, с помощью которого современный московский фланер регулирует собственное отношение к городской территории. Он находит в ней близкое и переопределяет, соединяет участки карты так, чтобы проявить это отношение.

Подобную оптику помогает выработать «Психогеография» Ги Дебора. Идея построения иного пространства на основе изучения существующего близка, с одной стороны, утопическому видению, а с другой — пониманию города как социального, моделируемого пространства, притягивающего как исследователей, социологов, философов, так и архитекторов и художников. Новые построения создаются с помощью соотнесения личного опыта прохождения через разные среды городского пространства с географической картой.

Зин «Куда ведет прогулка?», созданный куратором Анной Козловской, представляет собой двумерную «take-away экспозицию». Издание с примерами прогулок современных российских художников Анны Белоусовой, Дениса Есакова, Елизаветы Коноваловой и Татьяны Эфрусси было задумано и разработано во время пандемии COVID-19, чтобы противопоставить вынужденному ограничению в передвижениях вымышленную прогулку.

Практики участников лаборатории «Нарисуем — будем жить» можно рассмотреть в контексте партиципаторного искусства, о котором пишет Клер Бишоп в работе «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства». Прогулка с приглашенными незнакомыми участниками, взаимодействие с ними, ритуал «дара», практика картографирования и совместная игра — все это соответствует представлениям Бишоп о партиципаторном искусстве.

«Дальние страны» и постколониальная критика

Между жителями района и студентами не существует пространственного зазора: они пользуются теми же станциями метро и ходят по тем же магазинам. В семидесятые, когда Беляево застраивалось, создавался образ «дальних стран», и его можно представить благодаря некоторым знакам, например, по маркам из знаменитого магазина «Филателия», находившегося в доме № 21 на улице Академика Волгина.

Оттон Гросс и Казимеж Грыжевский в книге «Путешествия в мире марок» повествуют об истории появления марок — эти объекты становятся знаками «дальних стран», открывая простор для воображения.

«Иные» с черным цветом кожи — лишь символы того, «дальнего» мира. Франц Фанон в книге «Черная кожа, белые маски» отмечает, что черному человеку приходится «носить наряд, сшитый для него белыми», принять образ «дикаря», не тронутого мировой культурой. Так обнаруживаются переклички Де Кастру, Дескола и Фанона.

Эдвард Саид определяет похожую позицию как «Ориентализм» в одноименной книге. Экзотичный и враждебный Восток — создание самого европейца, таким образом конструирующего себе оппозицию в лице Другого. Поэтому снятие противоречий между природой и культурой, мультиполярность и каннибализм как важная часть типологии взаимности выступают уже антитезой ориентализму. Эффектная непохожесть Востока предполагает заведомо подчиненное, то есть менее культурное положение по отношению к образу европейца. При этом, однако, настоящий образ возникает именно на основе оппозиции тому же самому Востоку.

Беляево. Модернистское наследие. Культурный и интернациональный контекст

Беляево — памятник модернизма, центральные идеи которого были связаны с социальными утопиями, научно-техническим прогрессом и интернационализмом. Модернизм 1970-х, когда был построен район, отличается не только стилистикой международного функционального решения, но и параметрами советских строительных стандартов. Об этом пишет Куба Снопек в книге «Беляево навсегда. Сохранение непримечательного». Анализируя застройку квартала, исследователь сравнивает ее с творчеством художников-нонконформистов советских времен, многие из которых жили в Беляево.

В книге Дмитрия Александровича Пригова «Живите в Москве» Беляево становится частью постмодернистского коллажа, где реальность переплетается с мистификацией. Короткий фрагмент жизни 1960-х возвращает к образу сада—леса—джунглей, перекликаясь с антропологией Филиппа Дескола, ведь новые жители микрорайона оказываются такими же «иными».

«Домовенок Кузька» Татьяны Александровой оживляет непримечательную новостройку, создает чудо своим появлением в доме. Писательница придумала Кузьку, когда переехала в Беляево, а ее книга известна уже нескольким поколениям детей.

У Любови Мульменко в рассказах «Веселые истории о панике» обычные вещи преображаются в сказочные: «В Беляево на улицах сильно следят за уютом. Бордюрчики, лавочки. Не успеешь выбросить окурок — как его тут же кто-нибудь подметет. Перестала даже выбрасывать. Можно подумать, что киношники отстроили это Беляево нарочно и снимают подробную, невинную жизнь микрорайона. Но мы правда тут живем, а не в кадре».

Cборник стихов «Эльд» Бориса Белокурова (Усова) — из эпохи 1990-х. Творчество поэта по-другому воспринимается без звукового сопровождения, не так надрывно, как на записях группы «Соломенные еноты». Усов не расстался с родным Коньково, несмотря на то что так и не принял свое окружение:

«Мир решит все вопросы, оставив одни лишь проблемы.

Огненный остров Коньково, и ни одного силуэта.»

Для фланерства по местности и составления новых карт Анна Броновицкая и Николай Малинин составили справочник-путеводитель «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991».

Книга «Леонид: Записки великого тайного художника» повествует о творчестве художников-монументалистов Леонида Полищука и Светланы Щербининой, создавших в 1975 году монументальные мозаики на здании библиотеки Второго московского медицинского института (современное название — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова). Мозаика выделяется острыми ракурсами и экспрессивностью — считается, что на авторов повлияли мексиканские фрески Давида Сикейроса и Хосе Ороско.

Исследования локальных культур и их возникновения, вовлечение сообществ в художественные практики и коммуникацию — темы, о которых мы продолжим рассказ в разделе книжных коллекций Библиотеки, посвященных проектам программ городских сообществ и «Лаборатории событий».

Также Латинская Америка запечатлена в Беляево на мурале Фарида Руэды — неслучайно в настоящую коллекцию входит книга Наталии Шелешневой-Солодовниковой «Латиноамериканское искусство сквозь призму постмодернизма».