Коллекция объединяет важнейшие тексты о кинематографе, собранные Библиотекой «

Кино. Книжная коллекция

- Дата:

- с

18 авг 2025

- Возрастные ограничения

- 18+

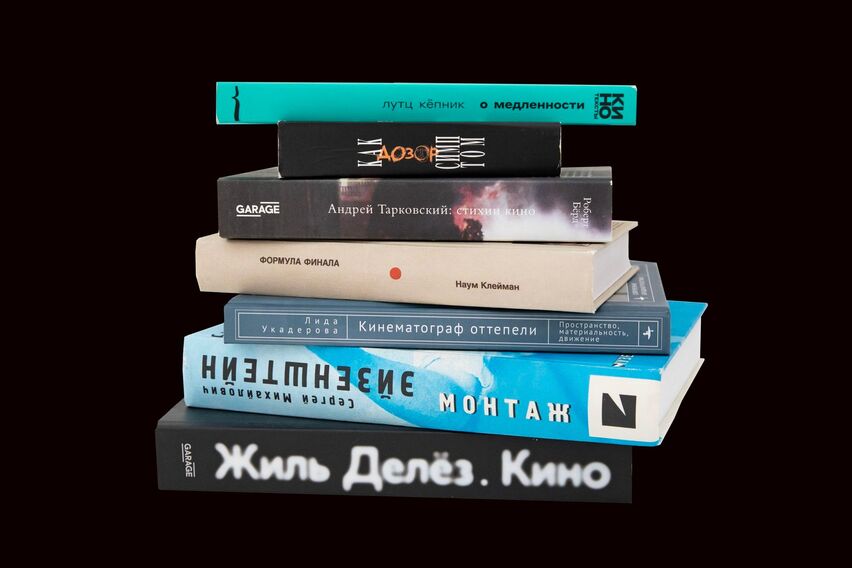

Фото: Анна Завозяева

Теория

Открывает подборку сборник «Строение фильма», в который вошел канонический текст Юрия Лотмана и Юрия Цивьяна «Диалог с экраном». В нем теоретики объясняют, как научиться говорить с кино на одном языке. Вторая часть книги представляет киноведческие статьи известных мыслителей — Романа Якобсона, Умберто Эко, Ролана Барта, Эрвина Панофски и других. Продолжает тему анализа киноязыка курс лекций «Кино как визуальный код» Марии Кувшиновой. Автор исследует двойственную природу кино — то, как его материальная основа, например пленка, свет и экран, оформляет поэтическое высказывание.

Тем, кого интересует углубленный уровень тематических исследований, рекомендуем фундаментальный труд «Кино» Жиля Делёза. В этой работе французский структуралист развивает понятия «образа—движения» и «образа—времени» в кинематографе. Философ Валерий Подорога в работе «Кинематограф. Сновидение. Психоанализ» рассматривает психоаналитические аспекты восприятия кинокартин зрителем. Теоретическое осмысление феномена «медленных» фильмов представлено в сочинениях Пола Шредера «Трансцендентальный стиль в кино» и Лутца Кёпника «О медленности» — в них показана модель взаимодействия киноповествования и времени.

Книги об отечественном кинематографе предлагают взглянуть на историю советского и российского искусства, обратившись к ключевым периодам и жанрам — не в строгом хронологическом порядке, но придерживаясь общей логики развития. Фундаментальный труд «Кино: организация управления и власть. 1917–1938» выступает подробным описанием того, как революционные идеи воплощались на советских экранах. На страницах «„Плачьте, но снимайте!..“ Советская фронтовая кинохроника. 1941–1945» можно ознакомиться с монтажными листами и рабочими материалами фронтовых операторов. О том, как эпоха перемен отразилась в визуальном языке кино — от метафор свободы до формальных экспериментов, — повествует работа Лиды Укадеровой «Кинематограф оттепели. Пространство, материальность, движение». Феномен документального кино периода гласности описан в сборнике «Взрыв: бытие и быт документального кино в конце восьмидесятых», а издание «Кинокомедия советского времени: история, звучания, подтексты» — разговор о знаковом жанре своего времени, служившем не только развлечением, но и проводником тонкой иронии над социальной действительностью.

Киновед Елена Стишова в работе «Российское кино в поисках реальности» последовательно анализирует новую культурную среду постсоветского кинематографа, уделяя особенное внимание ключевым изменениям в производстве картин, их прокате и зрительских предпочтениях. Интересным дополнением становится сборник «Дозор как симптом» — в нем на примере культовых картин 2000-х «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» показано, как анализировать блокбастер при помощи академических инструментов.

Критика

В подборку вошли книги двух значимых авторов, чьи тексты читать так же увлекательно, как и смотреть анализируемые фильмы. Это «Правда стиля» Нины Зархи с ее эрудированностью, подробным анализом и вниманием к каждой детали и «Герои „безгеройного времени“» Майи Туровской — с ярко выраженным авторским «я», узнаваемым слогом и решительными суждениями.

«Бесконечный мир идей» — сборник статей по итогам мастерской «Новейшие теории кино», прошедшей в Доме культуры под руководством киноведа Евгения Майзеля. На основе изученных в ходе занятий теоретических концепций участники написали критические обзоры фильмов из кураторской программы «Краткая история отсутствия».

Дополняют коллекцию обширные архивные подшивки журналов «Искусство кино» (c 1950-х по 2020-е) и «Киноведческие записки» (с конца 1980-х по 2020-е), представляющих собой хронику отечественного и зарубежного кинопроцесса.

Персоналии

Сергей Эйзенштейн — центральная фигура кинематографа XX века, чье наследие включает не только кинокартины, но и теоретические труды. Его книги «Монтаж», «Неравнодушная природа. Чувство кино» и «Неравнодушная природа. О строении вещей» считаются ключевыми как в академической среде, так и среди практиков. Процесс работы над лентой «Октябрь» (1927), которую мастер снял совместно с режиссером Григорием Александровым, детально реконструирован в каталоге «„Октябрь“ в Зимнем». Личность и творческий путь Эйзенштейна запечатлели двухтомная автобиография «Yo. Мемуары» и очерк Ивана Аксенова «Сергей Эйзенштейн: портрет художника». В свою очередь, киновед и специалист по творчеству Сергея Эйзенштейна Наум Клейман всесторонне рассматривает метод мастера в книгах «Формула финала» и «Этюды об Эйзенштейне и Пушкине», экземпляры этих трудов подарены нашей библиотеке автором.

К необычным экземплярам коллекции можно отнести сборник «Эйзенштейн для XXI века», где разные культурные деятели говорят о значении режиссера сегодня, и партитуры Сергея Прокофьева к фильму «Иван Грозный». Это нотное издание поступило к нам из личной библиотеки директора Пушкинского музея Ирины Антоновой.

С книгами об Эйзенштейне соседствуют монографии о других выдающихся режиссерах: Сергее Параджанове, Андрее Тарковском, Жане Ренуаре, Лукино Висконти, Федерико Феллини, Барбаре Хаммер и Аббасе Киаростами.

Художественная литература

Еще один способ понять кино — взглянуть на то, как его понимают авторы рассказов и романов, повестей и пьес. Вариация на тему фильма «Теорема» (1968) Пьера Паоло Пазолини — роман писательницы Али Смит The Accidental, в котором незнакомка рушит привычный образ жизни добропорядочной семьи, а одна из главных ролей в повествовании отведена кассетной видеокамере. Проза Дениса Безносова наполнена кинематографическими мотивами. Его романы, например «Территория памяти», буквально «снимают» действительность средствами языка — в этом помогает смена повествовательных ракурсов, игра с крупными планами, имитация работы киноаппарата. Проза Безносова фиксирует как частные, бытовые моменты, так и масштабные исторические процессы, в которых оживают реальные личности, среди которых — режиссеры Фриц Ланг и Йорис Ивенс.