Юрий Сапрыкин о красоте случайных встреч, которые не повторятся

Пространство расчерчивают не только параллели и меридианы, но и нити человеческих отношений. О возможности случайно коснуться чужой жизни, невидимой связи индивидуальных сознаний, волшебстве выставки Ольги Чернышевой и рассказывает эта колонка.

Бывает так: встречаешь, например, в магазине пожилую женщину, у нее не получается расплатиться картой или уложить покупки в сумку, приходишь на помощь — и она смотрит на тебя таким взглядом и говорит такое, что ты вдруг видишь за ней целую жизнь. И то, какая у нее библиотека, и как она ждет звонка от внуков, и как вспоминает ушедших близких по вечерам.

Или так: едешь в поезде, смотришь в окно, а там на секунду мелькает будка обходчика, за ней теряющийся в зелени домик, и у шлагбаума стоит мальчик с велосипедом. Картинка давно скрылась из глаз, но все стоит перед глазами, и ты думаешь и думаешь о том, как вечером мальчик с дедом пьют в домике чай, смотрят сериал и делают уроки.

Автор текста

Юрий Сапрыкин — колумнист, руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска

Иллюстрации: Ольга Чернышева. Кадр из видео «Чуть–Чуть. Прелюдия». 2025

Или даже ничего такого не представляешь. А просто приходит едва уловимая грусть — оттого, что промелькнула перед глазами чужая жизнь, о которой ты ничего никогда не узнаешь, но оказалась уже как-то связана с твоей.

В этих историях, конечно, много сентиментальности, ни к чему не обязывающего умиления: ну то есть ты ничего толком не сказал и не сделал, а настроение, как говорил драматург Гришковец, улучшилось. Это немножко нечестный размен — переживание собственной хорошести за чужой счет, но даже если вывести умиление за скобки, такие случайные встречи и взгляды почему-то действуют иногда сильнее, чем номинально судьбоносные события. Оставляют долгий след.

На выставке Ольги Чернышевой, проходящей в «

Иллюстрации: Ольга Чернышева. Кадр из видео «Чуть–Чуть. Прелюдия». 2025

Ну то есть, понятно, живопись и фото — это всегда остановленное время, и эта остановка сообщает взгляду новую глубину. Но здесь взгляд как будто пролетает, как нейтрино сквозь стены, через смысл, который можно придать картине, или нарратив, который можно ей приписать, даже через чистую живописность, через объемы и цвета — и встречается с чем-то личным и неповторимым. Хрупким и человеческим. Даже если на картинке забор.

Вообще-то современность всячески культивирует короткие встречи, особенно переведенные в цифру, — и ценит в них именно что краткость. Рилсы и шортсы, мемы и панчлайны — поезд летит все быстрее, картинки сменяют друг друга уже не с железнодорожной, а с космической скоростью. При этом природа рилса — или его восприятия — такова, что он должен моментально цеплять, давить на кнопки сильных эмоций, как минимум выводить из равновесия своей абсурдностью. Он не раскрывается постепенно во всей глубине — скорее, сам вскрывает тебя самым прямолинейным образом. Именно это дает ему возможность завируситься, залететь, размножиться в миллионах копий. То есть добиться того же, к чему стремится любой живой организм: победить в борьбе за существование, продлить и заново воспроизвести свою эфемерную жизнь. Несложно представить, как изображения Чернышевой — особенно те, что сняты на видео, — можно превратить в постироничный мем; да так, что можно будет «оборжаться», «залипнуть», «похайповать» или «кринжануть». Но ничего подобного на выставке не происходит; удивительно даже, насколько картинка, в ином контексте вызвавшая бы острую — и, вероятно, шаблонную — реакцию, ничего такого не делает. Рабочие со шлангом, пенсионеры в электричке, рубашка, вывешенная на веревке, не пытаются вырваться из визуального потока, не борются за внимание, хватая зрителя за лацканы. Просто живут.

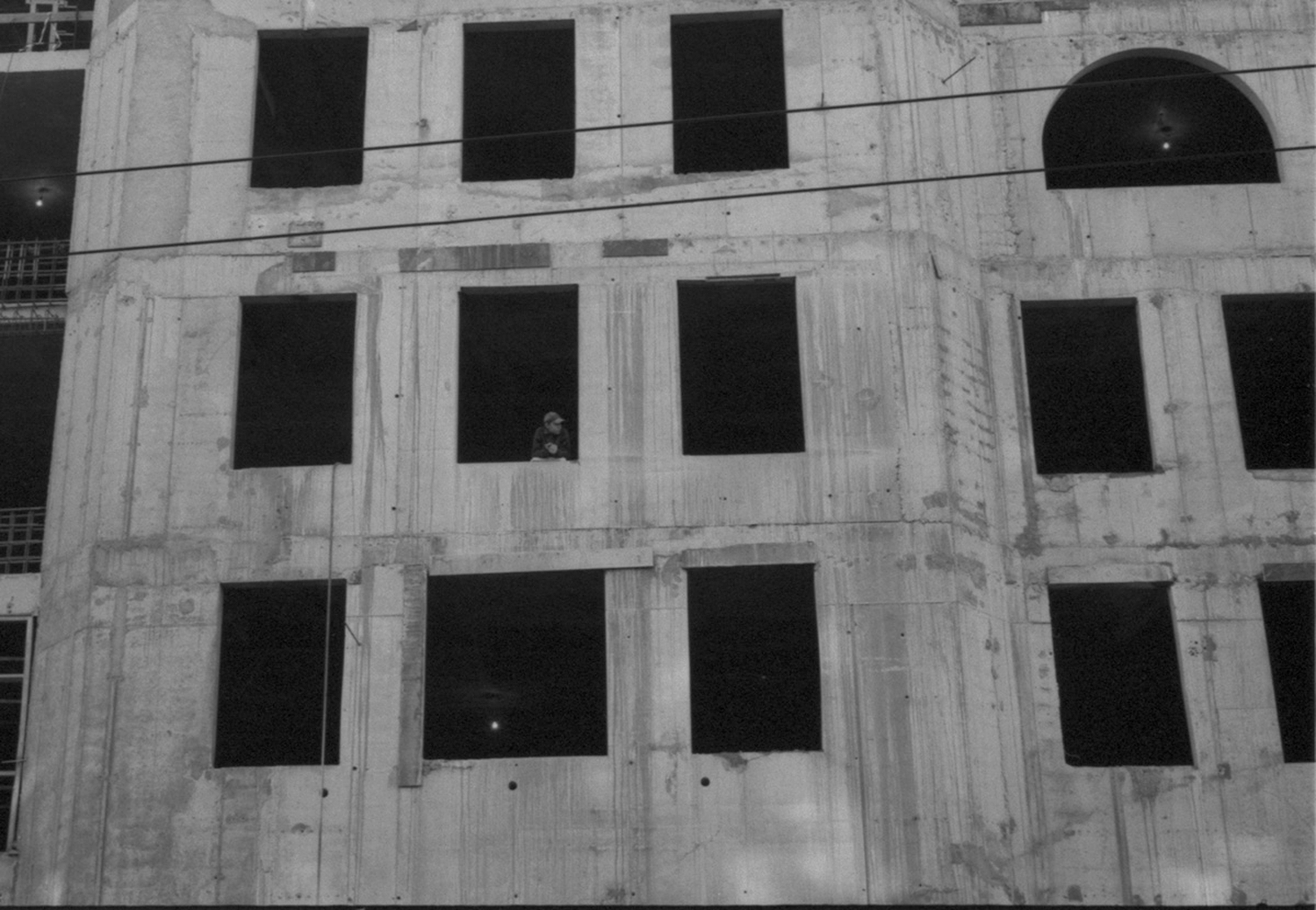

Иллюстрации: Ольга Чернышева. «В Москве», 2008

В работы Чернышевой как будто вшиты спонтанность и непреднамеренность — глаз по случайности остановился на чем-то, а затем решил растянуть это мгновение, резко сбавив скорость. Бывает, а нам-то что с того? Но в результате эти изображения начинают что-то делать с нами — что-то более серьезное и долгосрочное, чем если б они были просто «прикольным видосом». Останавливают поток восприятия, выбивают из давно наезженной колеи. Учат видеть незнакомое в знакомом. Возвращают ценность и достоинство — тому, на что падает взгляд, а значит, и нам самим.

Сейчас будет неочевидная мысль, но попробую ее проговорить. Петр Чаадаев — помимо всем известных пассажей о том, что история России мрачна, а будущее сомнительно, — пишет в своих «Философических письмах» о невидимой связи всех индивидуальных сознаний, идущей из прошлого в будущее. В этой связи нет ничего мистического — просто мысли, идеи, настроения, эмоции, а где-то неосязаемые импульсы и разряды передаются от человека к человеку, от сознания к сознанию, меняя их и приводя в движение, включая в глобальный мыслительный круговорот. «Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд, отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так передается и мысль, проносясь сквозь головы людей». Работы Чернышевой как будто восстанавливают эту связность, включают нас в общую сеть, в единый хор даже с ничтожными мелочами этого мира. Мальчик с велосипедом, женщина у кассы, забор и рубашка — все они передают нам немного своей жизни, и мы пропускаем ее через себя и отправляем ее дальше по цепочке, чтобы она не остыла и не истаяла, а в ком-то еще отозвалась.